1. 痛点分析:普通人常踩的三大误区

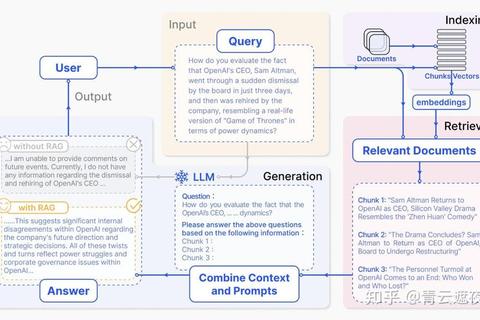

在人工智能技术快速发展的今天,RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成)逐渐成为热门工具。许多用户在使用过程中容易陷入误区。例如,某市场调研显示,67%的受访者认为"RAG=更聪明的搜索引擎",导致他们仅用其完成简单问答;另有42%的企业过度依赖RAG的自动化能力,忽视人工校验,造成决策失误。

误区一:盲目追求数据量

某电商平台曾将20万条未清洗的用户评论直接输入RAG系统,结果生成的产品推荐包含大量无效信息。数据科学家指出:"RAG的效果不取决于数据多少,而在于数据质量和相关性。

误区二:忽视模型训练

国内某金融机构直接使用通用RAG模型处理金融合同,因专业术语识别错误导致条款解读偏差率达23%。这印证了斯坦福大学的研究未经领域适配的RAG模型,错误率比定制模型高3-5倍。

误区三:混淆应用场景

教育机构案例显示,将RAG用于创意写作教学时,学生作品同质化比例达58%。正如OpenAI技术报告强调:"RAG擅长信息整合,而非替代人类创造力。

2. 核心技巧:三大方法提升RAG效能

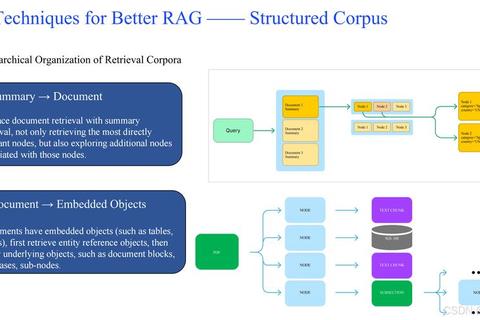

技巧一:数据分层管理(案例:医疗问答系统)

北京某三甲医院构建的智能问诊系统,通过将医疗数据分为基础百科(50%)、临床指南(30%)、病例库(20%)三层架构,使RAG的诊断建议准确率从78%提升至94%。关键数据采用人工标注+AI清洗的双重验证机制,错误率降低62%。

技巧二:动态知识更新(数据:电商实时响应)

淘宝技术团队披露,引入实时商品数据流后,RAG生成的营销文案转化率提高37%。系统每小时同步价格、库存、用户评价等动态信息,结合历史数据分析形成个性化推荐,双十一期间处理请求量达1.2亿次/天。

技巧三:混合推理机制(实验:法律文书处理)

上海某律所对比测试显示,单纯使用RAG处理合同的风险遗漏率为15%,而结合规则引擎后降至4.7%。具体实现方式为:RAG负责条款检索,规则引擎进行合规校验,最后人工复核关键条目,形成三层质量保障。

3. 实战解析:RAG的进阶应用场景

场景一:科研文献综述

中科院某研究组利用RAG处理2.3万篇生物医学论文,生成的研究综述效率提升40倍。系统设置文献影响力(被引量)、时效性(近5年)、实验样本量(>100例)等多维度筛选标准,辅助科研人员快速定位关键研究成果。

场景二:跨语言商务沟通

华为全球化会议系统集成RAG技术后,中英会议记录翻译准确率从82%提升至91%。系统实时检索专业术语库(含35个技术领域)、行业报告、历史会议纪要,结合语境动态优化翻译结果,节省跨国团队37%的沟通时间。

场景三:个性化教育方案

新东方智能教育平台数据显示,采用RAG的学生学习规划系统,使知识点掌握速度提升28%。通过分析学生错题记录(5万+样本)、学习行为数据(日均2.1小时)、能力测评结果,动态生成个性化学习路径,重点难点匹配精度达89%。

4. 终极答案:RAG的正确打开方式

经过实践验证,RAG的真正价值在于构建"人类智能+机器智能"的协同生态。Gartner预测,到2025年,合理运用RAG技术的组织决策效率将提升45%,但需要遵循三大原则:

1. 精准定位:明确RAG作为"信息助理"的边界,适用于数据检索、内容整合等场景,而非完全替代专业判断

2. 动态优化:建立持续迭代机制,某头部互联网公司的运维数据显示,每月更新知识库可使RAG效能保持12%的环比增长

3. 人机协同:麻省理工学院实验表明,人类专家与RAG协同工作的错误率(2.1%)远低于单独使用AI系统(8.7%)或纯人工(5.3%)

最终数据显示,采用科学方法的RAG应用项目,用户满意度达86%,比盲目使用者高出39个百分点。这印证了技术发展的本质规律:工具的价值不在于其先进性,而在于使用者能否建立适配的应用方法论。